This post was originally published on Reset

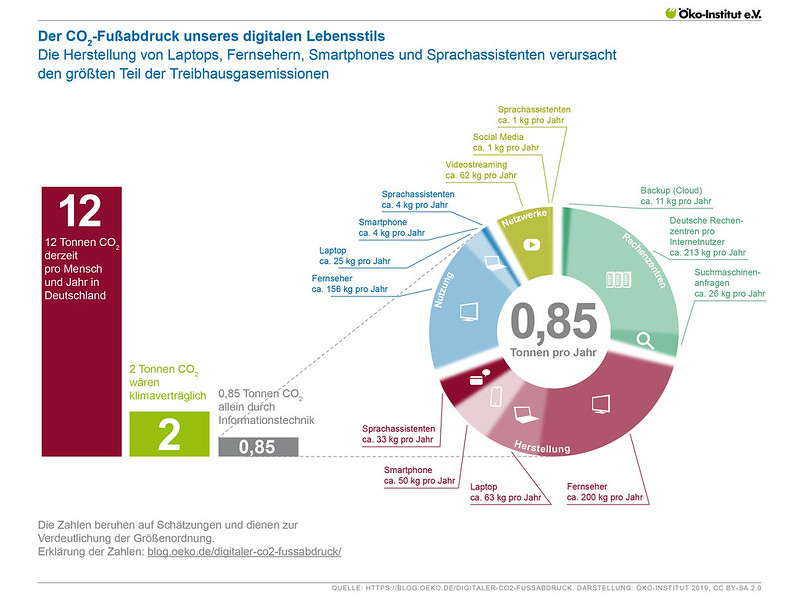

Schon 2020 hat Jens Gröger, Senior Researcher für nachhaltige digitale Infrastrukturen am Öko-Institut, eine Infografik veröffentlicht, die sehr eindrücklich den CO2-Fußabdruck unseres digitalen Lebens visualisiert. Besonders spannend daran sind die Relationen. So zeigt sie, dass die CO2-Emissionen unseres Gerätekonsums und des Konsums digitaler Dienstleistungen allein schon knapp eine Tonne betragen. Das ist fast die Hälfte der Emissionen, die wir verantworten sollten, wollen wir unsere Klimaziele erreichen. Zwei Tonnen wären unser CO2-Budget. „Wenn ich als Erdenbürger rund zwei Tonnen CO2 insgesamt emittieren darf und schon eine dreiviertel Tonne auf den Digitalkonsum zurückgeht, dann bleibt nicht mehr viel für Heizen, für Essen, für Mobilität oder Kleider übrig“, sagt daher Jens Gröger.

Das andere, was die Grafik zeigt, ist der große Einfluss der digitalen Endgeräte. Allein die Herstellung dieser macht fast ein Drittel unserer digitalen Emissionen aus.

Wir wollten mehr über die Hintergründe unseres digitalen CO2-Fußabdrucks erfahren und haben uns mit Jens Gröger zu einem Interview getroffen. Wir haben ihn gefragt, was sich hinter dem Begriff „digitaler ökologischer Fußabdruck“ bzw. „digitaler CO2-Fußabdruck“ verbirgt und wie er berechnet wird. Wir wollten mehr darüber erfahren, was wir bereits über unsere digitalen Emissionen wissen – und auch, was wir nicht wissen und warum nicht.

Die Grafik beruht auf Zahlen vor dem großen KI-Hype, bevor Sprachmodelle wie Chat-GPT und andere KI-Anwendungen sich rasant verbreitet haben. Daher haben wir uns mit Jens Gröger auch darüber unterhalten, was sich seitdem verändert hat.

RESET: Wenn wir von einem digitalen CO2-Fußabdruck sprechen, worum geht es da eigentlich?

Jens Gröger: Der digitale ökologische Fußabdruck ist das, was ich durch meinen digitalen Lebensstil an negativen Umwelteinflüssen verursache. Das heißt, wie sich die Nutzung von Digitaltechnik, der Einkauf von Geräten, das Konsumieren von digitalen Diensten auf die Umwelt auswirkt. Damit gemeint ist meistens der digitale CO2-Fußabdruck, der als Umweltwirkung das CO2 misst. Aber man kann natürlich auch andere Fußabdrücke wie einen Ressourcen-Fußabdruck oder einen Wasser-Fußabdruck messen.

Die Ökobilanz eines Produktes ist eigentlich die Mutter dieser Berechnungsmethoden. Dabei schaue ich mir den gesamten Lebenszyklus eines physischen Produktes an, also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und den Transport bis hin zur Nutzung und nachher zur Entsorgung. Dabei kann ich die ökologischen Hotspots identifizieren. Wo treten die Emissionen eigentlich auf? Ist es in der Rohstoffgewinnung, in den Bergwerken? Treten da irgendwelche giftigen Gase aus, die Arbeiter:innen einatmen müssen? Oder ist es in der Fabrik, wo die Chips hergestellt werden, nachher beim Recycling oder der illegalen Entsorgung? Wenn ich Kenntnis habe, wo diese Hotspots auftreten, kann ich auch entsprechende Gegenmaßnahmen einleiten.

Wir haben zum Beispiel bei Smartphones festgestellt, dass der Energieverbrauch in der Nutzungsphase für die Gesamtumweltbilanz gar nicht so relevant ist. Viel relevanter ist, wie langlebig zum Beispiel der Akku ist, damit ich das Gerät nicht nach zwei Jahren wegschmeißen muss. Das heißt, über die Ökobilanz kann man die Anforderungen an Produkte so justieren, dass sie wirklich die ökologischen Hotspots adressieren.

Den digitalen ökologischen Fußabdruck zu berechnen ist aber wesentlich komplexer, als sich nur ein einzelnes Produkt anzuschauen, oder?

Ja. Nehmen wir als Beispiel wieder das Smartphone. Um dieses Smartphone herzustellen, brauche ich Glas für das Display, die Leiterplatte, jede Menge elektronische Bauteile, ein Gehäuse, die Batterie und so weiter. Allein die Herstellung dieses Smartphones verursacht rund 100 Kilogramm CO2-Emissionen. Dazu kommen die Emissionen der Nutzungsphase. Wenn ich es täglich auflade, verursache ich in der Nutzungsphase jährlich rund fünf Kilogramm CO2-Emissionen. Das heißt, an der Stelle ist schon mal wichtig zwischen dem Herstellungsaufwand auf der einen Seite und der Nutzungsphase auf der anderen Seite zu unterscheiden. Und dann gibt es am Schluss, in der End-of-Life-Phase, natürlich noch die Abfallmengen, den Elektroschrott.

Nur die Produkte anzuschauen ist die einfache Version des ökologischen Fußabdrucks. Wenn ich mir aber meinen digitalen Lebensstil anschaue, dann besteht dieser eben nicht nur aus Produkten, sondern vor allem aus Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme. Wenn ich eine Stunde Video streame, Daten in der Cloud ablege oder auch nur ein Videotelefonat führe, nutze ich alle möglichen digitalen Dienstleistungen. Ich selbst brauche dafür nur mein Endgerät. Aber da hängt natürlich noch ein Netzwerk dran, durch das sich die Daten schieben, und Rechenzentren, die meine Daten verarbeiten. Das heißt, es passieren an vielen Stellen viele Rechenoperationen und es wird auch viel Technik gebraucht. Und das macht das Ganze sehr kompliziert.

Um einen individuellen digitalen Umwelt-Fußabdruck zu ermitteln, müsste ich diese gesamten Geräte entlang der gesamten digitalen Lieferkette zusammenzählen, deren Herstellungsaufwand, deren Stromverbrauch, den Wasserverbrauch in Rechenzentren und vieles mehr. Und dann muss ich das den jeweiligen Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme, und der Zeit, die ich dort verbringe, anteilig zuordnen.

Der Wasser-Fußabdruck von Rechenzentren

Wenn wir über die ökologischen Auswirkungen von Rechenzentren sprechen, steht meist der hohe Stromverbrauch im Mittelpunkt. Aber die Verarbeitung unserer Daten konsumiert noch weitere Ressourcen, wie zum Beispiel Wasser für die Kühlung der Server. Und dieser Wasser-Fußabdruck ist enorm. Allein die Google-eigenen Rechenzentren haben nach Angaben des Unternehmens im Jahr 2023 29 Milliarden Liter Wasser entnommen und mehr als 23 Milliarden Liter Süßwasser für die Kühlung vor Ort verbraucht, d. h. verdunstet. 80 Prozent davon waren Trinkwasser. Und der Wasserverbrauch in gemieteten Colocation-Einrichtungen von Drittanbietern ist hier nicht inbegriffen.

Nicht verwunderlich also, dass sich immer mehr Protest regt, sollen Rechenzentren in wasserarmen Regionen errichtet werden.

Und in dieser Berechnung stoße ich auf viele Unbekannte, oder? Ich denke, dass wir alle schon von dem hohen Energieverbrauch von Rechenzentren gehört haben. Und auch, dass unsere Geräte einen hohen Ressourcenbedarf haben, ist mittlerweile vielen bewusst. Sehr wenig beleuchtet wird dagegen das Netzwerk – also alles, was zwischen meinem Gerät und dem Rechenzentrum passiert. Aber dabei handelt es sich ja um eine sehr relevante materielle Infrastruktur.

Ja, genau. Wir können den digitalen ökologischen Fußabdruck in Endgeräte, Netzwerk und Rechenzentren aufteilen. Und was in diesen Telekommunikationsnetzwerken passiert, ist tatsächlich noch wenig bekannt. Dabei kann man so grob sagen, dass der Energieverbrauch, der in diesen Netzwerken stattfindet, zumindest in der Vergangenheit, genauso groß war wie der Energieverbrauch in Rechenzentren.

Wie kann ich mir diese Netzwerke konkret vorstellen?

Ein Netzwerk besteht erstmal aus einem Router bzw. bei mobilen Daten einer Mobilfunkantenne. Auf dem kabelgebundenen Weg hängt der Router an einem Kupfer- oder Glasfaserkabel, das zu einem Netzzugangspunkt führt. Diese befinden sich in diesen grauen Kästen, die auf dem Bürgersteig stehen. Von dort aus geht es über ein Sammelnetzwerk zu einem weiteren Netzwerkknotenpunkt – und immer so weiter bis zu einem Kernnetzwerk. Das heißt, das Netzwerk ist schneeflockenartig aufgebaut. In dem Kernnetzwerk werden riesige Datenmengen sehr schnell an andere Orte übertragen und dann wieder entlang dieser Verästelungen in ein Rechenzentrum weitergegeben.

Und wo entstehen Emissionen in dem Netzwerk?

Das Netzwerk hat einen sehr hohen Stand-by-Verbrauch, unabhängig davon, wie viele Daten ich hindurch schicke. Das heißt, dass es für das Netzwerk letztlich egal ist, ob ich den Bildschirm bei der Videokonferenz ein- oder ausschalte. Das Netzwerk beanspruche ich so oder so. Im Rechenzentrum dagegen macht es einen Unterschied, ob für mich extra ein Prozess gestartet wird, um zum Beispiel die Kacheln meiner Videokonferenz zusammen zu setzen.

Das heißt, der Stromverbrauch des Netzwerks ist erstmal ein fixer Block. Wir wissen darüber aber noch sehr wenig. Aber wir wissen immerhin so viel, dass er nicht so massiv zunimmt wie in den Rechenzentren. Innerhalb von nur vier Jahren, von 2023 bis 2026, wird sich der Stromverbrauch von Rechenzentren verdoppelt haben. Vier Jahre später, im Jahr 2030, liegt er voraussichtlich viermal so hoch. Die Telekommunikationsnetze bleiben dagegen mehr oder weniger konstant.

Wenn wir untersuchen, an welchen Stellen im Netzwerk die meiste Energie verloren geht, so fällt auf, dass der heimische Router und der Netzwerkzugangspunkt, der sich im grauen Kasten auf der Straße befindet, den Energieverbrauch dominieren. Auf dem weiteren Weg Richtung Kernnetzwerk nimmt der spezifische Energieverbrauch pro übertragener Datenmenge rapide ab, weil die Infrastruktur von immer mehr Datenströmen geteilt wird.

Wir haben in Forschungsprojekten verschiedene Netzzugangs-Punkte miteinander verglichen. Dabei haben wir festgestellt, dass es einen großen Unterschied macht, ob ich zum Beispiel über Mobilfunk ins Internet gehe oder über ein kabelgebundenes Netzwerk. Letzteres verursacht weniger Emissionen.

Bei dem von mir mitentwickelten Digital-Footprint-Rechner unterscheiden wir daher nach mobilem und kabelgebundenem Zugangsnetz. Man könnte noch weiter unterscheiden, ob es jetzt wirklich ein 5G-, ein 4G-, ein 3G-Netz ist, ein Kupferkabel- oder ein Glasfaser-Zugangsnetz. Auch diese unterscheiden sich voneinander.

Wie hoch sind deine digitalen CO2-Emissionen? Mit diesem CO2-Rechner kannst du sie berechnen!

Wie steht es um deinen digitalen CO2-Fußabdruck? Was treibt deine Emissionen in die Höhe und wo sind die größten Einsparpotenziale? Das kannst du (zumindest annäherungsweise)mit dem von Jens Gröger mitentwickelten Online-Rechner herausfinden. Die Datenbasis wird regelmäßig aktualisiert und an den aktuellen Strommix angepasst. Den Rechner gibt es in acht verschiedenen Sprachen.

Aber viele der Zahlen dazu sind schwer zu ermitteln, richtig?

Ja. Daher wäre es schön, wenn wir über das Netzwerk wesentlich mehr wüssten. Und wenn auch die Netzbetreiber selbst ein Interesse daran hätten herauszufinden, wo die Energie unnötigerweise verloren geht, ohne dass sie wirklich einen sinnvollen Dienst erbringt.

Rechenzentren müssen mittlerweile ja über ihren Stromverbrauch berichten.

Seit es das Energieeffizienzgesetz gibt, sind Rechenzentren ab einer bestimmten Größe dazu verpflichtet, sich in ein Energieeffizienzregister einzutragen. Das ist vor allem dazu gedacht, dass der Gesetzgeber schauen kann, wo die großen Rechenzentren sitzen, wie viel Strom sie brauchen und wo möglicherweise neue Stromleitungen gelegt werden müssen. Das gleiche gibt es auch auf europäischer Ebene. Das heißt, die national gesammelten Daten müssen an ein europäisches Rechenzentrums-Register weitergegeben werden, wo dann europaweit der Überblick über den Energieverbrauch von Rechenzentren geschaffen wird.

Im deutschen Energieeffizienzgesetz gibt es zusätzlich noch die Auskunftspflicht, dass Rechenzentren ihren Kund:innen mitteilen müssen, wie viel Energie für sie jeweils verbraucht wurde. Also, prinzipiell müssten Rechenzentren dir dann genau Auskunft darüber geben können, wie viel Kilowattstunden zum Beispiel deine Dropbox verbraucht. Ob die Betreiber dieser Verpflichtung wirklich nachkommen, weiß ich jedoch nicht.

Aber die Netzbetreiber müssen keine Auskünfte geben?

Netzbetreiber müssen, wie alle größeren Unternehmen, allgemeine Sustainability Reports machen, in denen sie über den gesamten Energieverbrauch des Unternehmens berichten. Die Deutsche Telekom berechnet auf dieser Grundlage eine Kennzahl, die den gesamten Energieverbrauch auf die gesamte übertragene Datenmenge bezieht. Da kommen allerdings ganz kuriose Zahlen heraus, weil letztlich in dieser Energiemenge unter anderem auch der Fuhrpark und die Gebäudebeheizung enthalten sind.

Das heißt, die Telekommunikationsunternehmen haben schon gewisse Reporting-Pflichten, aber gegenüber den einzelnen Kundinnen und Kunden und deren Digitalkonsum haben sie keine Auskunftspflicht.

Das ist übrigens in Frankreich anders. Da ist es tatsächlich so, dass Telekommunikationsunternehmen ihren Kund:innen darüber Bericht erstatten müssen, wie viel CO2-Emissionen durch ihren Internetanschluss entstanden sind.

Das ist dann so wie bei Energieunternehmen? In meiner Strom-Abrechnung bekomme ich eine Aufschlüsselung, wie viele CO2-Emissionen ich verursacht oder eingespart habe.

Genau, Stromanbieter müssen mit der gesetzlich definierten Stromkennzeichnung ihren Kund:innen Auskunft darüber geben, wie hoch die CO2-Emissionen des Strombezugs sind. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, was wir auch für digitale Dienstleistungen bräuchten.

Wenn ich wirklich so was wie ein Label oder eine Kennzahl für die Emissionen meiner digitalen Dienstleistungen hätte, dann würde auch ein Wettbewerb losgetreten. Dann könnte ich als zum Beispiel Online-Storage-Anbieter damit prahlen, dass ich einen besonders niedrigen CO2-Fußabdruck für meine Gigabytes habe.

Das setzt natürlich voraus, dass es wirklich einheitliche und vergleichbare Kennzahlen und Berechnungsmethoden gibt, und ich nicht einfach irgendeine grüne Blume drankleben kann und mich als „öko“ darstellen. Offizielle Siegel wie der Blaue Engel, den es auch für Rechenzentren gibt, sind natürlich vertrauenswürdig.

Aber man könnte das ganze Thema durchaus offensiver angehen. Die EU-Kommission plant zum Beispiel, ein Effizienzlabel für Rechenzentren aufzulegen. Dazu hat sie ein Forschungsprojekt gestartet, das versucht, ein Effizienzlabel für Rechenzentren zu entwickeln. Vielleicht kommt dann nachher so was heraus, wie wir es von Kühlschränken kennen, mit einer Skala von A bis G, von grün bis rot.

Wie sehen Lösungen für eine nachhaltige Digitalisierung aus?

Die digitale Welt wird zu einem immer größeren Problem für Umwelt und Klima. Doch es gibt viele Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung – wir haben sie recherchiert!

So schrumpfst du deinen digitalen CO2-Fußabdruck und trägst zu einer zukunftsfähigen digitalen Welt bei: Digital und grün

Netzwerke haben aber auch eine materielle Basis, also die Kabel, Router und so weiter. Gibt es Zahlen über die Ökobilanz der Infrastruktur?

Das Umweltbundesamt beißt sich an diesem Thema immer mal wieder die Zähne aus. Aber eine umfassende Ökobilanz des Telekommunikationsnetzwerks ist mir nicht bekannt. Klar ist, dass sehr viel Kupfer und Glasfaser für das gesamte Netzwerk verlegt wurden. In den Mobilfunkmasten steckt viel Stahl und Beton. Und in den Netzwerkknotenpunkten und Mobilfunkstationen wiederum viel Technik. Das Beruhigende ist, dass diese Infrastruktur sehr lange genutzt wird und sich der Aufwand daher über einen langen Zeitraum streckt.

In der Grafik, die du 2020 für das Öko-Institut erstellt hast, haben ja Geräte, Netzwerke und Rechenzentren – sehr grob – einen Anteil von jeweils einem Drittel an den Emissionen. Ist das noch aktuell? Oder verschieben die seitdem dazugekommen Large Language Models wie Chat-GPT und andere KI-Anwendungen das Verhältnis?

Also, tatsächlich hat sich im Wesentlichen geändert, dass die Online-Dienste immer energiehungriger werden. Insbesondere durch künstliche Intelligenz passiert wirklich sehr viel in der Cloud. Das kann ich allerdings nur mit großen Unsicherheiten den Emissionen einzelner User:innen zuordnen. Das hat genau damit zu tun, dass ich seitens der Rechenzentren keine Verbrauchszahlen einzelner Nutzer:innen oder einzelner Dienste habe und daher nur schätzen kann.

Und für viele digitale Dienstleistungen wie zum Beispiel Spotify ist nicht bekannt, was für eine technische Infrastruktur dahinter steckt. Daher kann ich auch hier die CO2-Emissionen nur schätzen, denn die jeweiligen Anbieter rücken keine Zahlen dazu raus.

Was der digitale ökologische Fußabdruck deutlich zeigt, ist, dass sehr viele CO2-Emissionen bei der Herstellung der digitalen Geräte entstehen. Das ist wahrscheinlich immer noch so.

Ja, und es ist leider so, dass die Geräte immer kurzlebiger werden. Dabei sind zum Beispiel Smartphones fertig entwickelt und es gibt technisch eigentlich keine großen Weiterentwicklungen mehr. Aber die Softwareentwicklung treibt uns die ganze Zeit vor sich her. Auch wir hier am Öko-Institut haben gerade wieder ein Windows-Update, das dazu führt, dass etliche Laptops rausgeschmissen werden müssen, weil darauf die neue Version nicht läuft. Das gleiche gilt auch für andere Geräte. Wenn die App nicht mehr auf meinem alten Android-Betriebssystem läuft, muss ich das Smartphone wegschmeißen, auch wenn es noch funktioniert. Dass die Software immer gieriger wird und deshalb immer mehr Elektroschrott verursacht, hat zugenommen.

Mein digitaler ökologischer Fußabdruck hängt stark davon ab, wie lange ich Geräte nutze. Wenn ich ein Smartphone, dessen Herstellung ungefähr 100 Kilogramm CO2-Emissionen verursacht, nur ein Jahr nutze und dann wegschmeiße, habe ich auch diese 100 Kilogramm in einem Jahr konsumiert. Wenn ich es aber über zehn Jahre nutze, habe ich pro Jahr nur zehn Kilogramm CO2 verursacht.

Doch es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir hier nicht nur von CO2-Emissionen oder Energieverbrauch sprechen, sondern, dass an unserer Technik noch ein ganzer Rattenschwanz an zusätzlichen Umweltwirkungen hängt.

Human- und Ökotoxizität der Technik

Aktuell stehen bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen von elektronischen Geräten der Energie- und Wasserverbrauch im Vordergrund. Wenig betrachtet werden dagegen die toxischen Auswirkungen durch die zahlreichen Chemikalien, die bei der Herstellung eingesetzt werden. Das hat vor allem mit methodischen Einschränkungen und einer begrenzten Datenverfügbarkeit zu tun.

Doch für die meisten Anwendungen gibt es inzwischen bessere Alternativen zu problematischen Stoffen.

Im Projekt ECO:DIGIT hat Jens Gröger mit Kolleg:innen daher einen Indikator entwickelt, mit dem die Toxizität ermittelt werden kann. Mit diesem Informationen sollen dann gefährliche Stoffe leichter ersetzt als auch die Recyclingfähigkeit durch die Auswahl des Designs verbessert werden können.

Was sagst du, wo sind die wesentlichen Stellschrauben, wenn wir die Digitalisierung wirklich nachhaltig aufstellen wollen?

Der erste Schritt ist immer mehr Transparenz. Weil, was ich nicht messe oder was ich nicht kenne, kann ich auch nicht optimieren. Außerdem haben damit die effizienteren Lösungen am Markt wirklich eine Chance, weil sie ihre Umweltvorteile dann beweisen können.

Im zweiten Schritt geht es darum, entsprechende Mindeststandards festzulegen. Genauso, wie das auch bei anderen Produkten ist. Für Glühlampen wurde ja auch ein Effizienzkennwert vorgegeben. Damit kann man feststellen, dass eine Lampe, die mehr Energie verbraucht als der Grenzwert, ineffizient ist und vom Markt verbannt werden kann. Dieser Grenzwert hat den Boom an energiesparenden LED-Lampen erst ermöglicht. Und genauso kann man sich das auch bei digitalen Dienstleistungen vorstellen. Nachdem man die Transparenz hergestellt hat, können mit Mindeststanforderungen die größten Energieverschwender vom Markt vertrieben werden.

Für Geräte ist das noch relativ einfach. Aber digitale Dienstleistungen wirklich miteinander zu vergleichen, ist natürlich schwierig. Und es ist nicht so leicht zu sagen: „Eine Google-Anfrage ist zu energieintensiv, mach doch lieber eine Qwant-Anfrage“. Die Ergebnisse können ja möglicherweise eine andere Qualität haben. Aber schön wäre es, wenn schon mal die Transparenz hergestellt wird.

Suchmaschine GOOD: Warum sich die Websuche ohne Werbung für Nutzer:innen und das Klima lohnt

Die Suchmaschine GOOD hat von einem kostenfreien Service auf ein Bezahlmodell gewechselt. Warum das CO2-Emissionen spart und wie Nutzer:innen davon profitieren, dazu Mitgründer Andreas Renner im Interview.

Als drittes müssen wir wirklich an Rechenzentren ran. Da sollte es Regulierungen geben, dass Rechenzentren auf Ökostrom umgestellt werden und sich dem tageszeitlich schwankenden Angebot an erneuerbaren Energien unterwerfen müssen. Und dass sie ihre Abwärme sinnvoll nutzen und mit ihren Kühltürmen nicht zur lokalen Wasserverknappung beitragen dürfen. Momentan beobachten wir das Gegenteil. Der Stromverbrauch geht durch die Decke und alte Kohle- und Gaskraftwerke können deshalb nicht abgeschaltet werden. Rechenzentren gefährden aktuell des Ausstieg aus fossilen Energieträgern.

Bei Geräten gibt es sehr viele Ansatzpunkte für Verbesserungen. Das übergeordnete Thema heißt hier Circular Economy. Also, dass es gelingt, Produkte so zu gestalten, dass sie nicht immer neue Rohstoffe aus der Umwelt benötigen, sondern dass die Rohstoffe im Kreis geführt werden.

Warum viele nachhaltig gelabelte PCs nicht nachhaltig sind – und wie es richtig geht

Recycling-Materialien, kleinere Verpackungen und CO2-Zertifikate: PC-Hersteller scheinen um Nachhaltigkeit bemüht. Konsequent durchdacht sind aber nur wenige Ansätze.

Wie wirklich nachhaltige Computer aussehen, verrät die französische Kooperative Commown im Gespräch.

Eine Standard-Suchmaschinen-Anfrage statt einem Chat-GPT-Gespräch – bei den Dienstleistungen anzusetzen wird bisher sehr wenig diskutiert. Dabei gibt es ja spätestens seit dem KI-Hype Anlass genug.

Daran schließt sich ja auch die Frage an, ob eine Dienstleistung überhaupt nötig ist. Ist es wichtig, die ganze Nacht damit zu verbringen, lustige Bilder oder Songs zu generieren? Hier könnte ein Ansatzpunkt sein, reelle Preise für digitale Dienstleistungen zu fordern. Das heißt, wenn jede Anfrage einen Euro kostet, dann überlege ich mir zweimal, ob ich wirklich lieber mit der Maschine oder einem Menschen kommuniziere. Momentan ist es so, dass ich die Dienste vor allem über die Preisgabe persönlicher Daten oder das Konsumieren von Werbung finanziere.

Setzen wir mal die Transparenz voraus, dass jeder Dienstleistung ein CO2-Fußabdruck angeheftet werden kann. Dann ist es natürlich so, dass ein Service, der auf fossilen Energieträgern läuft, einen höheren CO2-Fußabdruck hat als einer, der auf Solarenergie läuft. Und entsprechend könnte ich solche Dienste spätestens dann, wenn es einen einheitlichen CO2-Preis gibt, auch bepreisen. Das könnte dann heißen, dass ein Dienst bei Sonnenschein oder wenn der Wind weht, günstiger ist als nachts oder bei Flaute.

Ein Anfang wäre auch schon, wenn ich selbstverständlich in meinem Browser einen CO2-Tracker hätte, sodass ich dann zum Feierabend sehen könnte „Hoppla, jetzt habe ich heute wieder 25 Kilogramm CO2 im Netz verbraten!“. Damit könnte ich schon mehr Bewusstsein schaffen. Aber auch dafür müssen wir Transparenz herstellen.

Tatsächlich wird das aber auch nicht der Weg sein, womit man so wahnsinnig viel erreicht. Letztlich muss man wirklich bei den Rechenzentren ansetzen. Und da gibt es etliche Einsparpotenziale, die man noch heben kann. Und vielleicht können Rechenzentren irgendwann zur Energiewende oder insgesamt zum Klimaschutz beitragen.

Inwiefern könnten Rechenzentren zur Energiewende und zum Klimaschutz beitragen? Hier geht es um die Nutzung der Abwärme, richtig?

Wir haben mit den Anforderungen für den Blauen Engel für Rechenzentren eine ganze Reihe von Punkten benannt, die in Rechenzentren besser gemacht werden können. Beispielsweise wenig Verluste in den Kälteanlagen, Nutzung von Ökostrom, hohe Auslastung der Server, Beiträge zur Vermeidung von Elektroschrott und Weiterverwendung der Abwärme.

Prinzipiell könnten Rechenzentren dazu beitragen, dass wir schneller die fossilen Heizungen loswerden und dass die Schwankungen im Stromnetz, die durch Solar- und Windstrom entstehen, besser ausgeglichen werden. Durch das Digitalgeschäft wird so viel Geld verdient, dass die gleichen Unternehmen auch mehr gesellschaftliche und ökologische Verantwortung übernehmen könnten.

Vielen Dank für das Interview, Jens!

Dieser Artikel ist Teil des Dossiers „Digital und grün – Lösungen für eine nachhaltige Digitalisierung“, in dessen Rahmen wir Lösungen für eine ökologische und faire Digitalisierung vorstellen. Wir danken der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) für die Projektförderung!

Du willst keinen Artikel zum Thema verpassen? Dann abonniere unseren Newsletter oder RSS-Feed und folge uns auf Mastodon, Bluesky oder LinkedIn!

The post Komplex und schwer zu erfassen: Unser digitaler CO2-Fußabdruck – Interview mit Jens Gröger (Öko-Institut) appeared first on Digital for Good | RESET.ORG.

![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)

0 Kommentare