This post was originally published on Reset

Getreide, Kaffee, Kakao – mit unserem Konsum an diesen und anderen Nahrungsmitteln tragen wir maßgeblich zur weltweiten Entwaldung bei. Besonders dramatisch wirkt sich das auf die Tropen aus. Hier werden viele der Agrarrohstoffe, die in Deutschland und der EU konsumiert werden, angebaut. Laut FAO gehen 90 Prozent der Entwaldung in den Tropen auf das Konto der Landwirtschaft. Die Bäume und Wälder müssen weichen, um Platz für Agrarflächen zu schaffen.

Durch die massive Entwaldung stößt der Amazonas mittlerweile schon mehr Treibhausgase aus, als er absorbiert, wie eine bereits 2021 veröffentlichte Studie von Nature Climate Change feststellt.

Ohne einen effektiven Schutz der Wälder fahren wir sämtliche Klimaziele an die Wand. Und auch die Landwirtschaft hängt von intakten Wäldern und ihren Dienstleistungen ab.

Die EU-Anti-Entwaldungsverordnung soll Wälder schützen

Um Wälder besser zu schützen, ist im Sommer 2023 die EU-Anti-Entwaldungsverordnung (EUDR) in Kraft getreten. Bis Ende 2025 muss sie von Unternehmen umgesetzt werden. Die EUDR legt unter anderem fest, dass Rohstoffe wie Kaffee, Kakao, Naturkautschuk, Palmöl, Rindfleisch, Leder, Soja und Holz nur dann in die EU importiert werden dürfen, wenn sie seit 2020 entwaldungsfrei sind. Damit belohnt die EUDR Unternehmen, die sich bereits für Lieferketten ohne Abholzung engagieren. Gleichzeitig müssen alle anderen Maßnahmen für entwaldungsfreie Agrarlieferketten angehen.

Für Unternehmen bedeutet das, dass sie im Rahmen der EUDR Informationen darüber sammeln müssen, ob ihre Agrarrohstoffe aus einer entwaldungsfreien und legalen Produktion stammen. Außerdem müssen sie eine Risikoprüfung durchführen. Sollte sich dabei herausstellen, dass ein Risiko besteht, sind entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört zum Bespiel die Unterstützung von Kleinbäuer:innen.

„Die EUDR ist ein wichtiges Anliegen zum Waldschutz, setzt aber ein hohes Maß an Transparenz und Verfügbarkeit von Informationen zum Produktursprung und Herstellungsprozess voraus. Das wird in vielen Lieferketten heute noch nicht erreicht“, sagt Axel Schulte, der am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) mit seinem Team für das Projekt ForestGuard verantwortlich ist. Eine Herausforderung ist das vor allem für kleinere Produzent:innen in den Ursprungsländern der Erzeugnisse. „Deren Kunden in der EU, also die Importeure und Händler, haben schlagartig einen hohen Bedarf an verlässlichen Informationen aus erster Hand. Die Produzenten in den Erzeugerländern müssen diesem Bedarf nachkommen, wenn sie weiterhin ihre Produkte in den EU-Markt liefern wollen.“ Doch diese Informationen stehen entweder gar nicht oder nicht in ausreichender Quantität zur Verfügung.

ForestGuard will mit einer Datenbrücke Datenlücken in der Kaffee-Lieferkette schließen

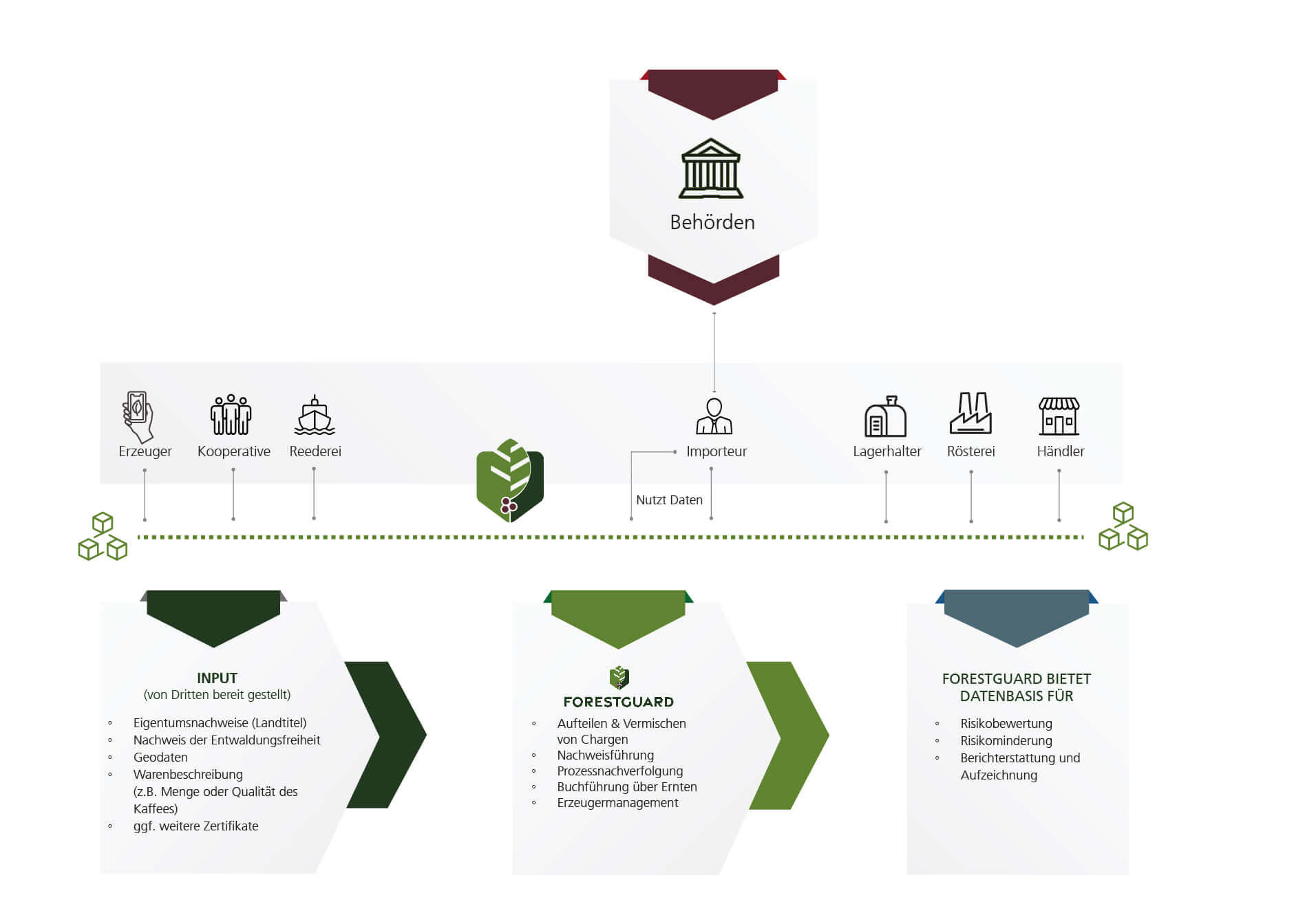

Das Projekt ForestGuard arbeitet an einer Lösung, die die transparente Nachweisführung für entwaldungsfreie Lieferketten erleichtern soll. Dabei setzt das Team am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund auf eine Open-Source-Lösung, die auf einer Blockchain-Technologie basiert. „Das Projekt verfolgt den Ansatz, eine Datenbrücke von den Erzeugerländern bis zum Konsumentenmarkt in der EU aufzubauen“, berichtet Roman Koller, zuständiger Projektleiter für ForestGuard am Fraunhofer IML.

Die Technologie wurde zunächst exemplarisch für die Nachverfolgung von Kaffee-Lieferketten umgesetzt. Das hat durchaus seinen Grund, denn Deutschland ist der zweitgrößte Kaffeeimporteur der Welt, berichtet Koller. „Die hier ansässigen Importeure, Röster, Händler und Konsumenten haben damit eine entsprechend große Marktmacht und auch die Verantwortung, Maßnahmen für nachhaltigere Produktion und Konsum umzusetzen.“

Wie aber funktioniert die Blockchain in der Kaffee-Lieferkette genau?

Sämtliche Akteur:innen der Lieferkette werden mit eigenen Accounts an das Blockchain-Netzwerk angeschlossen. Da Kakao- oder Kaffeeproduzent:innen häufig in Kooperativen organisiert sind, können diese die Stamm- und Prozessdaten für ihre Mitglieder erheben. Die Nutzer:innen sammeln über das ForestGuard-System fälschungssicher Informationen zur Lieferkette unter Wahrung der Datensouveränität und können sie Dritten bereitstellen.

Im Blockchain-Netzwerk sind dann alle Daten und Bearbeitungsschritte der frisch geernteten Kaffeekirsche bis ins Supermarktregal als gerösteter Kaffee abgespeichert. Dazu zählen Warenbeschreibungen, die Geodaten der relevanten Anbauflächen und die Eigentumsnachweise sowie wichtige Nachweise über die Entwaldungsfreiheit dieser Flächen. Das können Zertifikate sein, die von Dienstleistern, staatlichen Stellen oder lokalen Behörden für eine bestimmte Fläche ausgestellt wurden oder auch Satellitenbilder. „Hilfreich sind am Ende alle die Informationen, die den berichtspflichtigen Abnehmern am europäischen Ende der Lieferkette dabei helfen, die Einhaltung der Vorgaben im Zweifel beweisen zu können“, sagt Schulte.

Damit stehen den Akteuren am Ende der Lieferkette belastbare Informationen zur Verfügung, woher genau welche Charge letzten Endes stammt. Werden die Erzeugnisse in die EU eingeführt, können diese Informationen von Importeuren für ihre Sorgfaltserklärungen an das EU-Informationssystem verwendet werden.

Gleichzeitig können kleinbäuerliche Produzent:innen mithilfe der Blockchain ihre Ernten besser managen, da das System eine lückenlose Buchführung über Flächen und Erträge erlaubt.

Dezentrale Datenverwaltung demokratisiert Lieferketten

Die Vorteile der Blockchain-Lösung sind, so Axel Schulte, dass durch die dezentrale Datenverwaltung Abhängigkeiten von einzelnen Anbietern oder Institutionen verringert werden. „Gleichzeitig werden (Lebensmittel-)Lieferketten dadurch ein Stück mehr demokratisiert. Kleinere Akteure am Ursprung der Lieferkette sind stärker in die Datenerhebung und den Informationsaustausch eingebunden und erhalten mehr Kontrolle über die Verwendung ihrer Daten und Produktinformationen.“ Zudem bietet die sogenannte „Distributed Ledger Technologie“ in Verbindung mit Smart Contracts die Möglichkeit, die Prozesse und Entscheidungen weitgehend automatisiert und autonom zu organisieren.

Damit die Lösung auch wirklich zu der Lebensrealität der Kleinbäuer:innen passt, hat sich ein wissenschaftliches Team des Fraunhofer IML im Rahmen des vom Bundesumweltministerium (BMUV) geförderten Projektes im Sommer 2024 auf den Weg nach Pichanaki in der Region Junín im peruanischen Regenwald gemacht. Hier hat das Team vor Ort die gesamte Prozesskette, von Kaffeeanbau und Ernte auf den lokalen Kaffee-Plantagen bis hin zur Versandvorbereitung nach Europa, begleitet. Die Erkenntnisse aus dem Alltag der Kaffeebäuer:innen sind in die weitere Entwicklung eingeflossenen.

Open Source: Public money – public code

Die Blockchain-Lösung von ForestGuard soll von anderen Branchen und Unternehmen nutzbar und adaptierbar sein, ohne von einem einzelnen kommerziellen Anbieter abhängig zu sein. Daher wurde die Lösung als Open Source umgesetzt. „Als vom Bund gefördertes Projekt greift das Prinzip ‚public money – public code‘. Es soll keine de-facto Förderung einzelner Unternehmen stattfinden. Daher haben wir einen offen zugänglichen Ansatz gewählt. Dieser soll den Praxistransfer erleichtern, um das grundlegende Ziel, die Waldschädigung durch transparentere und nachhaltigere Lieferketten zu bremsen, zu erreichen“, so Koller.

Wie nachhaltig ist aber die Blockchain-Technologie an sich? Insbesondere Public Blockchains wie Bitcoin werden häufig in Bezug auf ihren hohen Energieverbrauch kritisiert. „Es genügt natürlich nicht, die Nachhaltigkeit einer Technologie allein an ihrem Energieverbrauch zu bemessen. Auf ForestGuard als permissioned Blockchain trifft dies aber noch weniger zu, da diese grundsätzlich weniger energie-intensiv arbeiten“, berichtet Schulte.

Was ist eine permissioned Blockchain?

Im Gegensatz zu etwa der Bitcoin-Blockchain, die öffentlich und für theoretisch jeden Menschen verfügbar ist, ist eine permissioned Blockchain ein Blockchain-Netzwerk, bei dem Zugriffsrechte benötigt werden, um daran zu partizipieren. Zum Beispiel können nur ausgewählte Mitglieder oder eine zentrale Organisation die Transaktionen validieren.

Während public Blockchains wie das Bitcoin-Netzwerk auf viel Rechenleistung angewiesen sind, um die hohe Anzahl an Transaktionen validieren zu können, haben restriktive Blockchains dieses Problem nicht.

Der Open-Source-Code von ForestGuard wurde Ende Januar 2025 veröffentlicht. Im Frühjahr 2025 ist der Transfer in die Praxis geplant und potentielle Anwender:innen sollen angesprochen werden.

Aktuell werden die Informationen zur Lieferkette lediglich vor Ort erfasst und dann über die Blockchain bereitgestellt. Eine Überprüfung, ob die Daten tatsächlich korrekt sind, findet nicht immer statt. Da eine Kontrolle vor Ort kaum für jeden Produktionsort möglich ist, könnten hierfür in Zukunft auch KI-basierte Tools hinzugenommen werden, so Axel Schulte und Roman Koller. Außerdem sind seitens des Fraunhofer-Instituts Folgeprojekte zum Transfer in andere Lieferketten geplant.

The post ForestGuard: Mit einer Open-Source-Blockchain zu entwaldungsfreien Kaffee-Lieferketten appeared first on Digital for Good | RESET.ORG.

![Nachhaltiges Tagesgeld: Hier gibt es die besten Zinsen [August 2025]](https://komoneed.com/wp-content/uploads/2023/03/utopia-400x250.jpg)

0 Kommentare